食中毒とは、食中毒の原因となる細菌やウイルス、有毒な物質がついた食べ物を食べることによって、下痢や腹痛、嘔吐などの胃腸障害や発熱、神経障害などが起こる病気のことです。食中毒の原因によって、症状や食べてから発症までの時間はさまざまで、時には命にかかわることもあります。

特にウイルスや細菌によるものは感染症としても取り扱われます。本サイトの中では主にウイルスや細菌によるものを紹介します。

2025.05.08

食中毒とは

食中毒の発生状況

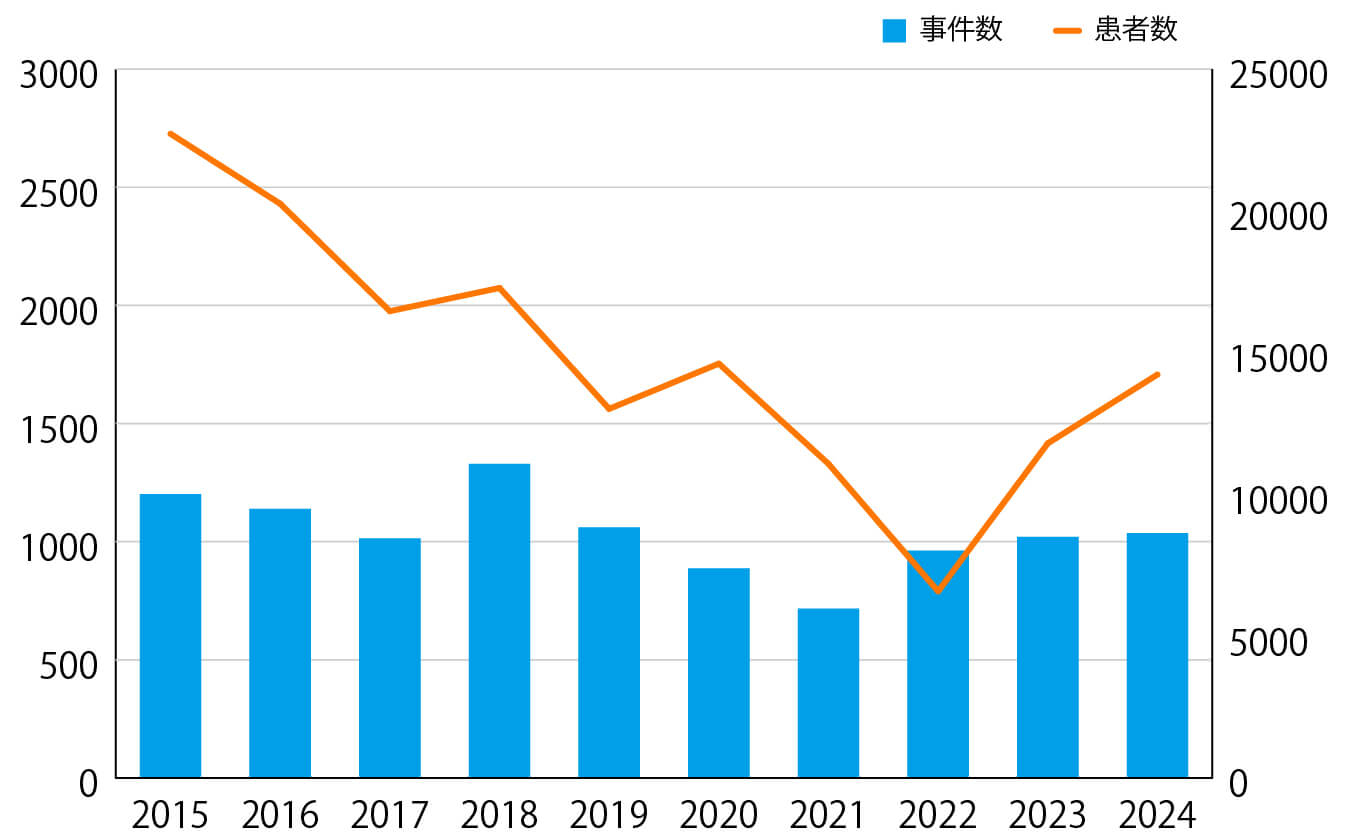

過去10年間の食中毒発生推移をみてみましょう。発生件数は多少の増減はあるものの、年間1,000件前後となっています。患者数は徐々に減少の傾向にありますが、2024年は14,229人で前年の11, 803人より2,426人増加しました。

出典:厚生労働省「食中毒統計」上記をもとにサラヤ(株)作成

食中毒の分類

| 食中毒 | 細菌性食中毒 | 感染型 | サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、病原大腸菌、ウエルシュ菌、エルシニア・エンテロコリチカ、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ など |

|---|---|---|---|

| 毒素型 | 黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌(嘔吐型) など | ||

| ウイルス性食中毒 | ノロウイルス、A型肝炎ウイルス など | ||

| 寄生虫食中毒 | クドア、サルコシスティス、アニサキス、クリプトスポリジウム、サイクロスポラ など | ||

| 化学性食中毒 | 水銀、ヒ素、ヒスタミン など | ||

| 自然毒食中毒 | 動物性 | フグ毒、貝毒 など | |

| 植物性 | 毒キノコ、ジャガイモの芽 など | ||

細菌性食中毒が増殖する条件

食中毒が増殖する3つの条件

水分と栄養と温度の3つの条件がそろい、時間が経つと、細菌が増殖し、食中毒が発生する可能性が高くなります。

1.栄養

ヒトにとって栄養となる食品は、細菌にとっても栄養源となります。調理器具類では、食品の残さや汚れが細菌にとって栄養源となります。

2.水分

細菌は食品中の水分を利用して増殖するため、適量の水分の存在が不可欠です。

3.温度

ほとんどの細菌は、10~60℃程度で増殖し、36℃前後で最もよく発育します。

ウイルス性食中毒

厚生労働省の食中毒統計では、ウイルス性食中毒の中でも近年、不動の第一位の食中毒原因ウイルスとなっているのがノロウイルスです。

ノロウイルス

| 潜伏場所 | 人の腸内や二枚貝に生息。 |

|---|---|

| 原因食品 | ・二枚貝。 ・調理従事者を介して二次汚染された食品など。 |

| 菌の特徴 | ・人の腸内のみで増殖する。 ・少量で感染し、発症率が高い。 ・長期間にわたる免疫が獲得できないため、繰り返し感染する。 ・食中毒事例では食品取扱者を介した汚染が原因となるケースが多い。 ・食品からだけではなく、接触や空気などを介して経口感染する。 |

| 潜伏期間 | 24~48時間 |

| 症状 | 吐き気・嘔吐・下痢・腹痛。発熱は一般的に軽度。 |

| 対抗手段 | ・感染の疑いのある人は食品の取り扱いに従事しない。 ・手指をよく洗浄・消毒し、二次汚染を予防する。 ・二枚貝の生食を避け、中心部まで十分に加熱する。(85~90℃、90秒間以上) ・嘔吐物にも多量のウイルスが含まれるため、その処理は適切に行う。 ・環境が汚染されたら、殺菌剤による清浄化が必要。 |

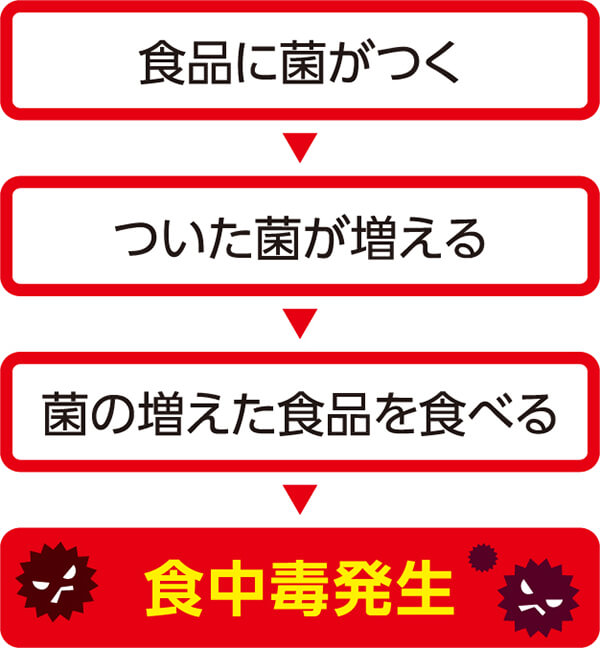

食中毒発生のメカニズム

1.細菌の付着

食品に病原菌(例えばサルモネラ菌やカンピロバクター菌)が付着します。これらの細菌は、食品が汚染されている環境や取り扱いによって付着することがあります。

2.細菌の増殖

食品が適切に保存されていない場合(例えば温度管理が不十分な場合)、付着した細菌は増殖します。細菌は特定の温度範囲で急速に増殖するため、加熱せずに長時間放置された食品は特にリスクが高くなります。

3.食品の摂取

増殖した病原菌が付着した食品を人が摂取します。この段階で、細菌は体内に入ります。

4.感染・症状の発症

体内に入った細菌は消化管内で増殖し、食中毒を引き起こします。これにより、腹痛や下痢、嘔吐などの症状が現れます。

食中毒予防の3原則

では、食中毒を起こさないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?

食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。食中毒を防ぐためには、

細菌などを食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌などを「増やさない」、「やっつける」という3つのことが重要です。

-

食品に菌をつけないよう清潔を心がけましょう。

-

食品についた菌が増えないよう、迅速な調理・提供と冷却を心掛けましょう。

-

食品は中心部が75℃で1分間以上加熱。

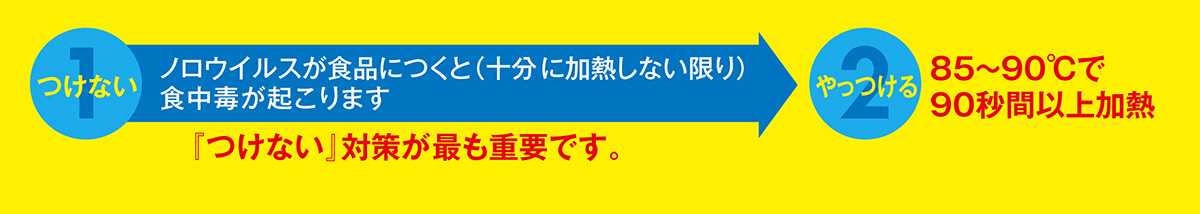

ノロウイルスの場合

ノロウイルスの場合

ノロウイルスに限らず、発症菌量が少ないと考えられている病原体(腸管出血性大腸菌やサルモネラ・エンテリティディス、カンピロバクターなど)への対策も考慮すると、「菌をつけない」こと、つまり「手指や調理器具類等を清潔に」保ち、「食品への二次汚染を起こさないようにする」ことが非常に重要であるといえます。