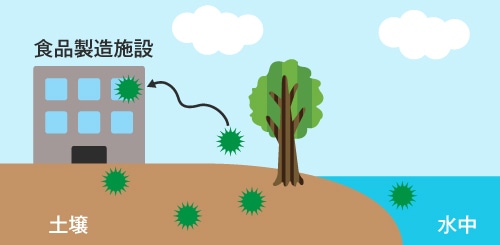

カビは、私たちの目に見えないほど小さな胞子として空気中を漂い、土壌、水中、さらには人や動物の体表にも存在している、とても身近な存在です。特に高温多湿な環境を好むため、日本の気候では一年を通してカビの発生リスクがあります。

2025.08.04

カビは“どこにでもいる” ── だからこそ、しっかり対策を!

カビはどこにいる?

カビは土壌や空気中、水中、人および動物の体表など自然界のあらゆるところに存在しており「どこにでもいる」と考えられます。

そのため、食品を取り扱う施設内でのカビ対策としては「カビを減らす工夫」が必要になります。できる限り施設内にカビを持ち込まない・侵入させない工夫や、カビの好む環境条件を知ったうえで、カビを発生させない・拡散させない対策を行いましょう。

カビの好む環境条件

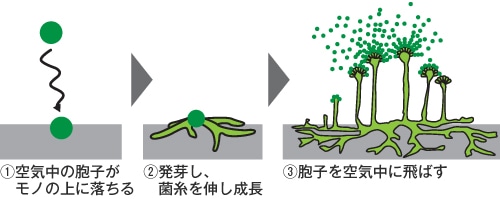

カビは目に見えないほど小さな「胞子(ほうし)」の状態で空気中にただよっています。この胞子が、食品や設備の表面に落ちて、そこがカビにとって快適な環境(栄養・水分・湿度・酸素など)が整っていると、発芽して「菌糸(きんし)」という根のような部分を伸ばし、どんどん成長していきます。そして最終的にはまた大量の胞子を作り、さらに広がっていくのです。

カビは「水気・汚れ」がある場所を好みます。

食品を扱う施設では、特に以下のような場所にカビが発生しやすいので注意が必要です。

・水を使う調理場や洗浄エリア

・蒸気がこもる機械のまわり

・食品くず(残渣)やホコリがたまりやすい隅や排水口

こうした場所は、カビにとって「ごちそうと住み心地の良い環境」がそろってしまっているのです。

多くのカビの発育条件

| 温度 | 至適温度 20~30℃ |

|---|---|

| 湿度 | 相対湿度 80%以上 |

| 栄養分 | 特に糖質系を好み、汚れやホコリにも栄養分が含まれる |

| pH | 至適pH 4~6 |

| 酵素 | 酸素濃度0.1%が発育限界 |

カビの特徴(多くのカビについての特徴を示します)

・冷凍下では発育しないが、死滅はしない

・冷蔵温度は低いほど発育速度が遅い

・60℃、30分程度の加熱処理(湿熱)で死滅する

・乾燥により発育は抑制される

・紫外線は直接照射している部分のみ有効で、細菌より抵抗性がある

・アルコール製剤や塩素系の薬剤などが有効

カビを防止するには?

● 発生させない

食品製造施設では、特に水を利用したり蒸気が出る場所、食品残渣が溜まる場所等にカビが発生するため、結露対策や蒸気のコントロール、洗浄後の乾燥、栄養源となる食品残渣・ホコリ・汚れを清掃により除去、防かび剤の塗布等が有効です。

● 増やさない

施設内にカビが侵入・発生してしまうと、空気や人の流れによってあらゆる場所に広がっていきます。カビを拡散させないためには空気の流れや人の動線を適切に管理することが必要です。

● 除去する

カビを見つけたとき、すぐに拭き取っていませんか?カビが目で見える状態になっているとき、すでにその表面には無数の胞子ができていると考えられます。 この状態でいきなり拭いたりこすったりすると、胞子が空気中に舞い上がり、かえって施設内や作業場全体にカビを広げてしまう危険があります。

正しいカビ除去のポイントは「まず胞子を殺すこと」

カビをしっかり除去するには、以下のステップが効果的です。カビの再発や拡散リスクを抑えることができます。

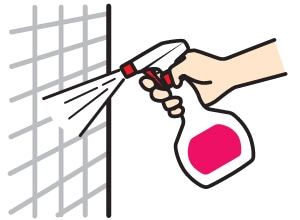

STEP 1

カビが発生している部分に、そっとアルコール製剤を噴霧し、10分ほど放置し、表面の胞子を死滅させます。

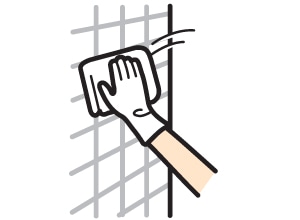

STEP 2

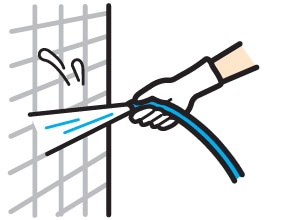

次に、ふきんやペーパータオルに次亜塩素酸ナトリウムを浸したものを壁面に当てて見えるカビを除去します。この時、壁面等の対象物に次亜塩素酸ナトリウムを長く定着させることがポイントです。

STEP 3

次亜塩素酸ナトリウムを十分にすすぎます。

STEP 4

表面を十分に乾燥させます。